Ein halbes Jahr nach dem Jubiläum ist nun die Publikation zum Forschungsprojekt erschienen. Sie kann online kostenfrei eingesehen werden unter: https://www.univerlag.uni-goettingen.de/bitstream/handle/3/isbn-978-3-86395-456-7/ES4_100Jahre.pdf?sequence=2&.

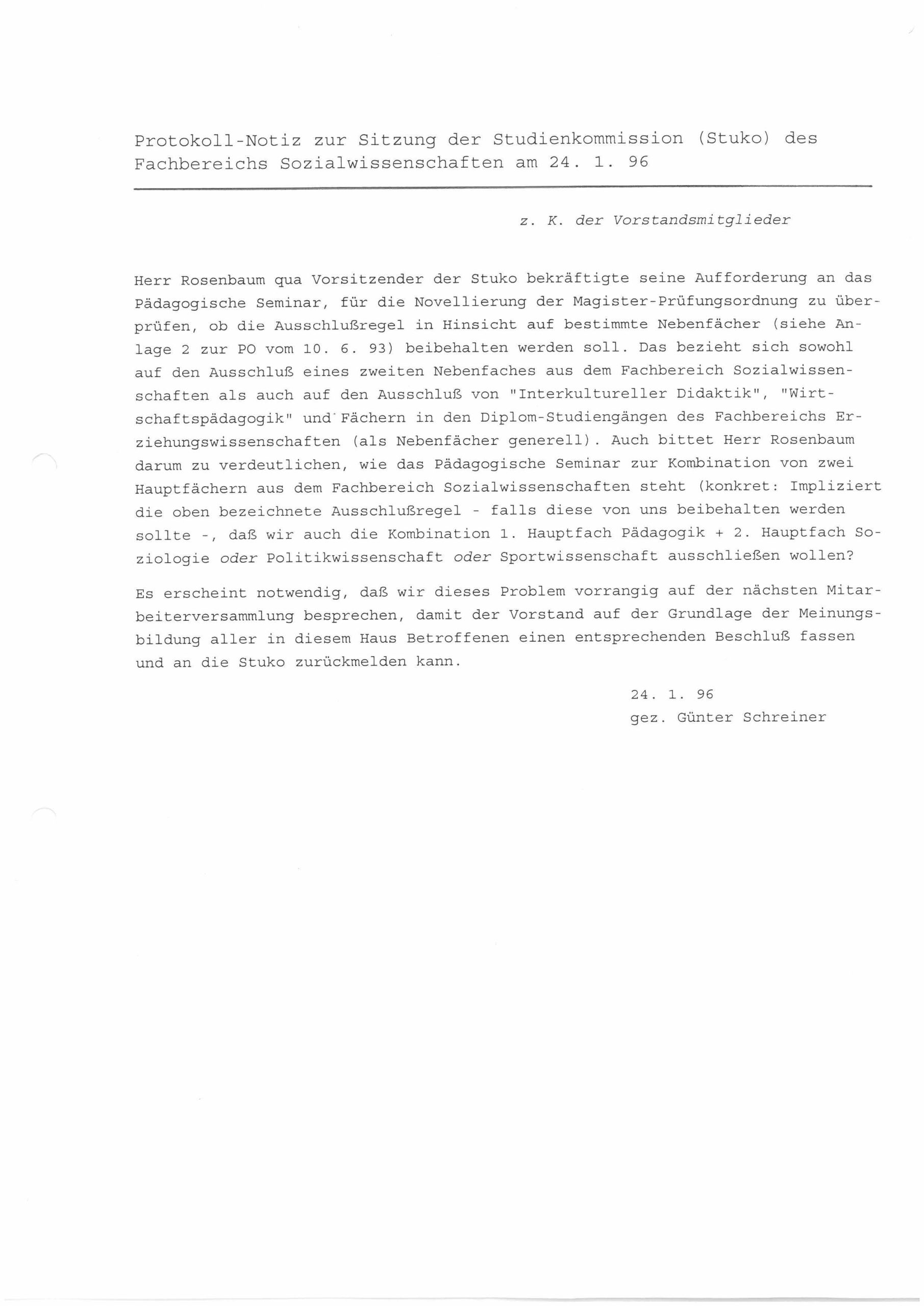

Kategorie: Timeline Stories

All timeline stories.

Bericht zum Festakt im Göttinger Tageblatt

https://www.goettinger-tageblatt.de/Campus/Goettingen/Feier-zu-100-Jahren-Erziehungswissenschaft-in-Goettingen

Ruf Prof. Dr. Ariane S. Willems

Prof. Dr. Ariane S. Willems nimmt den Ruf auf eine Professur für „Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt empirische Unterrichts- und Lernforschung“ an.

Ruf Prof. Dr. Hermann Veith

Prof. Dr. Hermann Veith nimmt den Ruf auf eine Professur für „Pädagogik mit dem Schwerpunkt Sozialisationsforschung“ an.

Ruf Prof. Dr. Tobias Stubbe

Prof. Dr. Tobias Stubbe nimmt den Ruf auf eine Professur für „Schulpädagogik und empirische Schulfoschung“ an.

Ruf Prof. Dr. Kerstin Rabenstein

Prof. Dr. Kerstin Rabenstein nimmt den Ruf auf eine Professur für „Schulpädagogik/Empirische Unterrichtsforschung und Schulentwicklung“ an.

Prof. Dr. Nicolle Pfaff nimmt externen Ruf nach Essen an

Prof. Dr. Nicolle Pfaff wechselt auf eine Professur für „Ethnische Differenzierung und Heterogenität“ an die Universität Duisburg-Essen.

Ruf Prof. Dr. Nicolle Pfaff

Prof. Dr. Nicolle Pfaff nimmt den Ruf auf eine Juniorprofessur für „Empirische Schulforschung mit den Schwerpunkten Migration und Integration“ an.

Ruf Prof. Dr. Felicitas Macgilchrist

Prof. Dr. Felicitas Macgilchrist nimmt den Ruf auf eine Professur für „Medienforschung mit dem Schwerpunkt Bildungsmedien“ an. Mit dieser Professur geht gleichzeitig die Leitung der Abteilung „Mediale Transformationen“ am Georg-Eckert-Institut (Leibniz Institut für internationale Schulbuchforschung (GEI)) in Braunschweig einher.

Ruf Prof. Dr. Katharina Kunze

Prof. Dr. Katharina Kunze nimmt den Ruf auf eine Professur für „Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Pädagogisches Handeln und Professionalität“ an.

Ruf Prof. Dr. Klaus-Peter Horn

Prof. Dr. Klaus-Peter Horn nimmt den Ruf nach Göttingen auf eine Professur für „Allgemeine Pädagogik mit dem Schwerpunkt Institutionalisierung von Erziehung“ an.

Vorbereitung auf das Jubiläum – Berichterstattung in der uniIinform

Hier kommen Sie zur gesamten Ausgabe der uniIinform vom Januar 2020.

Prof. Dr. Flechsig wechselt ins Institut für Kommunikationswissenschaften

Im Wintersemester 1979/1980 im Pädagogischen Seminar intensiv und kontrovers über seine zukünftige Einbindung in die Fachbereiche der Universität diskutiert. Während sich das Pädagogische Seminar letztlich mehrheitlich für eine Integration in den Fachbereich Sozialwissenschaften ausspricht, stellt Prof. Dr. Flechsig einen eigenen, abweichenden Antrag auf Integration des Pädagogischen Seminars in den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich. Nachdem der Fachbereichsrat Sozialwissenschaften…Continue reading Prof. Dr. Flechsig wechselt ins Institut für Kommunikationswissenschaften

Universitätsinterne Evaluation der Forschung der Institute und Seminare der Universität |1996|

Bericht der Forschungskommission an den Senat über die durchgeführte Evaluierung.

Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Lehrerbildung in Niedersachsen 2002

Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen (2002): Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Lehrerbildung in Niedersachsen. Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Lehrerbildung der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen. Hannover.

Evaluationsbericht Berufswissenschaften der Lehrerbildung 2002

Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen (2002): Forschungsevaluation an niedersächsischen Hochschulen. Berufswissenschaften der Lehrerbildung. Bericht und Empfehlungen. Hannover.

Forschungsevaluation der Berufswissenschaften der Lehrerbildung und der Erziehungswissenschaft 2016

Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen (2016): Forschungsevaluation der Berufswissenschaften der Lehrerbildung und der Erziehungswissenschaft in Niedersachsen 2016. Öffentlicher Bericht. Hannover.

Neues Konzept für Masterstudiengang

Am 15.03.2016 wird das neue Studiengangskonzept für den Master Erziehungswissenschaft genehmigt. Die Spezialisierung „mit dem Schwerpunkt Forschung und Entwicklung im Bildungswesen“ fällt weg. Stattdessen können die Studierenden nun zwischen zwei Profilen wählen: „Erziehungs-, Sozialisations- und Professionalisierungsforschung“ und „Schul- und Unterrichtsforschung“.

Abschiedsvorlesung von Margret Kraul

Am 07. Februar 2014 hält Prof. Dr. Magret Kraul ihre Abschiedsvorlesung mit dem Titel „Bildung und Erziehung zwischen Staat, Zivilgesellschaft und Elternwillen“

Festliche Eröffnungsfeier des Instituts für Erziehungswissenschaft

Quelle: Einladung zur Eröffnungsfeier

Umbenennung des Pädagogischen Seminars in Institut für Erziehungswissenschaft

Das Präsidium der Universität Göttingen beschließt am 02.04.2013 die Umbenennung des Pädagogischen Seminars in Institut für Erziehungswissenschaft. Quelle: Amtliche Mitteilungen der Universität Göttingen, Nr. 16/ 2013 vom 08.04.2013.

Waldweg 26 wird Sitz des Pädagogischen Seminars bzw. Instituts für Erziehungswissenschaft

Sitz des gesamten Pädagogischen Seminars bzw. Instituts für Erziehungswissenschaft seit April 2013.

Ergebnisbericht der Arbeitsgruppe Sozial-, Erziehungs-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in Niedersachsen 2011

Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen (2011): Sozial-, Erziehungs-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in Niedersachsen. Ergebnisbericht der Arbeitsgruppe Sozial-, Erziehungs-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Hannover. 2011WKNAuszug

Neuer Bachelorstudiengang ‚Sozialwissenschaften‘

Seit dem 23.09.2011 bietet die Sozialwissenschaftliche Fakultät in Göttingen einen neuen Bachelorstudiengang „Sozialwissenschaften“ an. Das Fach Erziehungwissenschaft ist eines von sieben wählbaren Schwerpunktfächern.

Neuer Masterstudiengang ‚Erziehungswissenschaft‘

Am 19.08.2009 wird die Studien- und Prüfungsordnung für den Master-Studiengang „Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Forschung und Entwicklung im Bildungswesen“ genehmigt.

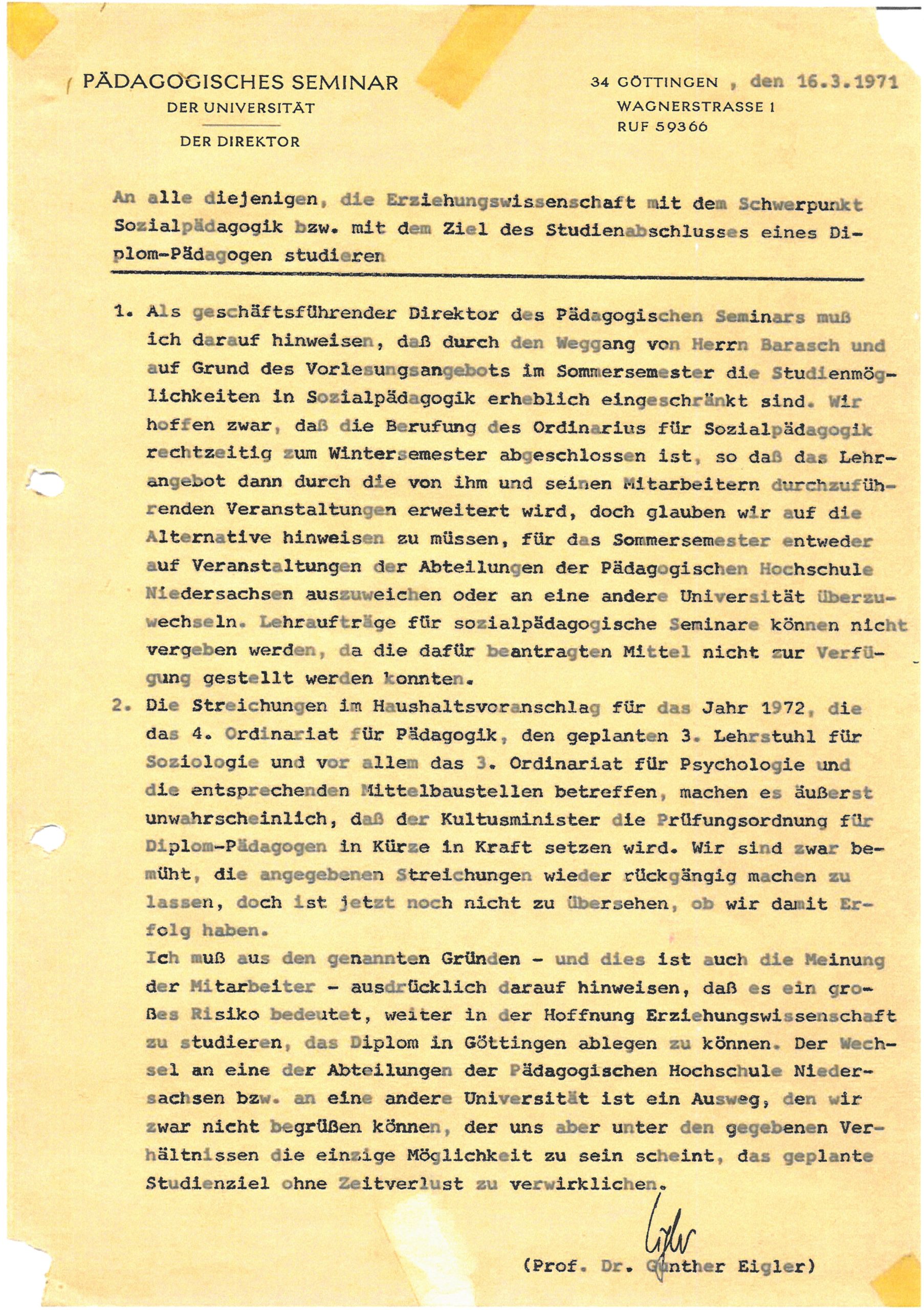

Berufung Barbara Asbrand

Barbara Asbrand wird zum Sommersemester 2007 als Universitätsprofessorin für Schulpädagogik/empirische Unterrichtsforschung am Göttinger Pädagogischen Seminar berufen.

Berufung Prof. Dr. Margret Kraul

Ruf nach Göttingen auf eine C4-Stelle für Pädagogik

Die Bibliothek des Pädagogischen Seminars zieht aus der Baurat-Gerber-Straße 4-6 in den Waldweg 26

In den Sommersemesterferien 2001 zieht die Bibliothek des Pädagogischen Seminars aus der Baurat-Gerber-Straße 4-6 in den Waldweg 26 (vgl. Protokoll der Vorstandssitzung vom 23.4.2001; Archiv IfE: Protkollbuch „Vorstand Päd. Seminar“, unpag.). Anlass war die Auflösung des Fachbereichs Erziehungswissenschaften und der Wille, dessen Bücherbestand für das Pädagogische Seminar zu erhalten. So gab es bereits 1994 innerhalb…Continue reading Die Bibliothek des Pädagogischen Seminars zieht aus der Baurat-Gerber-Straße 4-6 in den Waldweg 26

Emeritierung Prof. Dr. Hans-Georg Herrlitz

Am 01.04.2000 wird Prof. Dr. Hans-Georg Herrlitz emeritiert.

Emeritierung Prof. Dr. Karl-Heinz Flechsig

Prof. Dr. Karl-Heinz Flechsig war von 1975-2000 ordentlicher Professor an der Georg-August-Universität Göttingen

Neuregelungen zum Sozial- oder Betriebspraktikum nach Einführung der PVO-Lehr I vom 15.04.1998

Aufgrund der Erneuerungen ist die Einbettung des Sozial- und Betriebspraktikums in das Studium nicht mehr möglich. Aus diesem Grund werden beide Praktika auf die Institutionen der Sozialwissenschaftlichen Fakultät übergehen. Eine hervorzuhebene strukturelle Veränderung ist, dass Lehrveranstaltungen Fragen der Praktika aufnehmen, in denen die Erschließung sozialpädagogischer Bereiche als auch Fragen aus der Berufswelt thematisiert werden. Damit…Continue reading Neuregelungen zum Sozial- oder Betriebspraktikum nach Einführung der PVO-Lehr I vom 15.04.1998

Berufung Prof. Dr. Peter Alheit

Ruf nach Göttingen auf eine C4-Stelle für Pädagogik

Verabschiedung der neuen Anforderungen für Leistungsscheine am Pädagogischen Seminar im Grund- und Hauptstudium und zu Zwischenprüfungsarbeiten

Der Beschluss legt die Voraussetzungen für den Erwerb eines „Scheines“ fest, der die Teilnahme an einem Seminar bestätigt, sowie die Anforderungen an Haus- und Zwischenprüfungsarbeiten.

Christina Krause

Ernennung zur apl. Professorin an der Georg-August-Universität Göttingen

Aktualisierung der „Langfristigen Entwicklungsplanung des Fachbereichs Sozialwissenschaften“

a) Es ist mit einer geringeren Gesamtnachfrage nach dem Lehrangebot „Pflichtfach Pädagogik“ zu rechnen – das von allen Studierenden des Studiengangs „Lehramt an Gymnasien“ absolviert werden muss -, das die Anzahl an Erstsmestern in diesem Studiengang weiter rückläufig ist; b) Das Pädagogische Seminar muss die Betreuung eines vierwöchigen Schulpraktikums sicherstellen und kann seit Jahren diese…Continue reading Aktualisierung der „Langfristigen Entwicklungsplanung des Fachbereichs Sozialwissenschaften“

Entwicklungsperspektiven und Prognosen der Forschung des Pädagogischen Seminars 1995

Herrn Herrlitz Entwurf der Entwicklungsperspektiven und Prognosen der Forschung am Pädagogischen Seminar gliedert sich in die Bereiche Forschungen zur empirischen Begründung einer zeitgemäßen und zukunftsfähigen Theorie der Bildung, Forschungen auf dem Gebiet der außerschulischen Bildung und Erziehung, Forschungen zur Allgemeinen Didaktik unter besonderer Berücksichtigung schulischer Lehr-Lern-Prozesse und Forschungen zur historisch-vergleichenden Analyse von Bildungssystemen. Sein wichtigstes…Continue reading Entwicklungsperspektiven und Prognosen der Forschung des Pädagogischen Seminars 1995

Zulassungsbeschränkung für Magisterstudiengang am Pädagogischen Seminar

Aufgrund des enormen Anstiegs der Studierendenzahlen im Magisterstudiengang des Pädagogischen Seminars, hat das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Zulassungsbeschränkung empfohlen. Um die Entwicklungen zu verdeutlichen, wurde eine Gesamtübersicht der Studierendenstatistik des Fachbereichs Sozialwissenschaften sowie zwei Statistiken für den Magister in Pädagogik (Hauptfach und Nebenfach) angefügt.

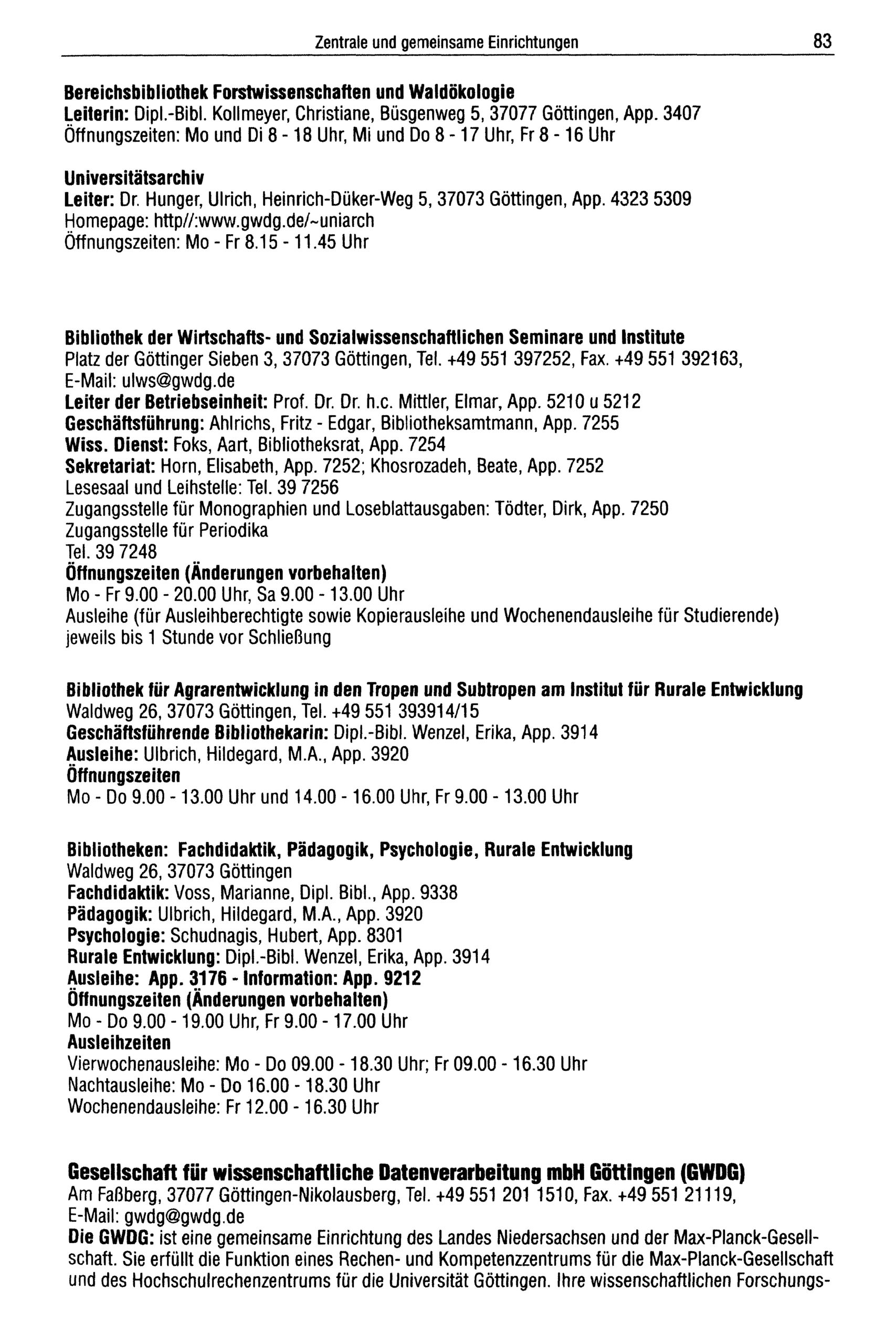

Das Pädagogische Seminar wird aufgefordert hinsichtlich der Änderung der Magister-Prüfungsordnung zu prüfen, ob die Ausschlussregel bezüglich bestimmter Nebenfächer beibehalten werden soll

In der Protokollnotiz zur Sitzung der Studienkommission des Fachbereichs Sozialwissenschaften handelt es sich dabei zum einen um den Ausschluss eines zweiten Nebenfaches aus dem Fachbereich Sozialwissenschaften, zum anderen um den Ausschluss der Fächer „Interkulturelle Didaktik“ und „Wirtschaftspädagogik“ sowie von Fächern aus den Diplomstudiengängen des Fachbereichs Erziehungswissenschaften.

Unstimmigkeiten in den Nebenfachregelungen im Magisterstudiengang Pädagogik

Frau Prof. Dr. Rosenbaum – Mitglied der Studienkomission – merkt in einem Schreiben an Frau Prof. Dr. Lemmermöhle an, dass es fachspezifische Unstimmigkeiten in der Magisterprüfungsordnung gibt, denn es wird ausgeschlossen, dass das Hauptfach Pädagogik mit zwei Nebenfächern aus dem Fachbereich Sozialwissenschaften kombiniert werden kann; eine Kombination mit einem Hauptfach aus dem Fachbereich sei dagegen…Continue reading Unstimmigkeiten in den Nebenfachregelungen im Magisterstudiengang Pädagogik

Literaturempfehlungen für das Grundstudium in Pädagogik

Die Liste enthält 1) erzählende Literatur mit pädagogisch interessanter Thematik, 2) Einführungen in die Geschichte der Pädagogik, 3) Einführungen in Theorien, Arbeitsfelder und Grundprobleme, 4) „Klassiker“ des pädagogischen Denkens, 5) hermeneutisch (qualitativ-verstehenden) Einzelstudien zu je besonderen Problemen, 6) empirische (quantitativ-kontrollierende) Einzelstudien zu besonderen Problemen (s. dazu auch die Literaturliste von Mollenhauer).

Fragen der Studienkommission zum Lehrangebot des Pädagogischen Seminars

Die Studienkomission vermutet aufgrund der Anzahl der Lehrveranstaltungen, dass das Pädagogische Seminar unter dem Druck der Lehramtsstudierenden steht und sich das Angebot für Fachstudierende im Hauptstudium vermindern wird. Das Pädagogische Seminar kann nicht Lehramts- und Fachstudierende gleichermaßen bedienen, weshalb eine Priorität gesetzt werden muss und diese zugunsten der Lehrerausbildung fiel. Die Studienkomission stellt sich die…Continue reading Fragen der Studienkommission zum Lehrangebot des Pädagogischen Seminars

Mollenhauers skeptische Anmerkungen zu den Strukturüberlegungen

… am Pädagogischen Seminar, in denen er eine „Konzentration auf die ‚Hauptprobleme‘ des Fachs“, d.h. die „akademischen Problemkomponenten in Geschichte, empirischer Forschung und Theoriebildung der Pädagogik“ anmahnt und daraus eine fachliche Konzentration ableitet. U.a. schlägt er vor die Schwerpunkte „Vergleichende Pädagogik“, „Erwachsenenbildung/ Weiterbildung“, „Pädagogische Probleme von Interkulturalität“ und „Therapien“ zu streichen, da diese am Seminar…Continue reading Mollenhauers skeptische Anmerkungen zu den Strukturüberlegungen

Standardseminarangebote

Auflistung der Standardseminarangebote – von denen es 2-3 pro Semester gibt – von Herrn Herrlitz, Hopf und Weiler, weitere Vorschläge von Herrn Weiler für Didaktik sowie allgemeine Themen nach der Studienordnung.

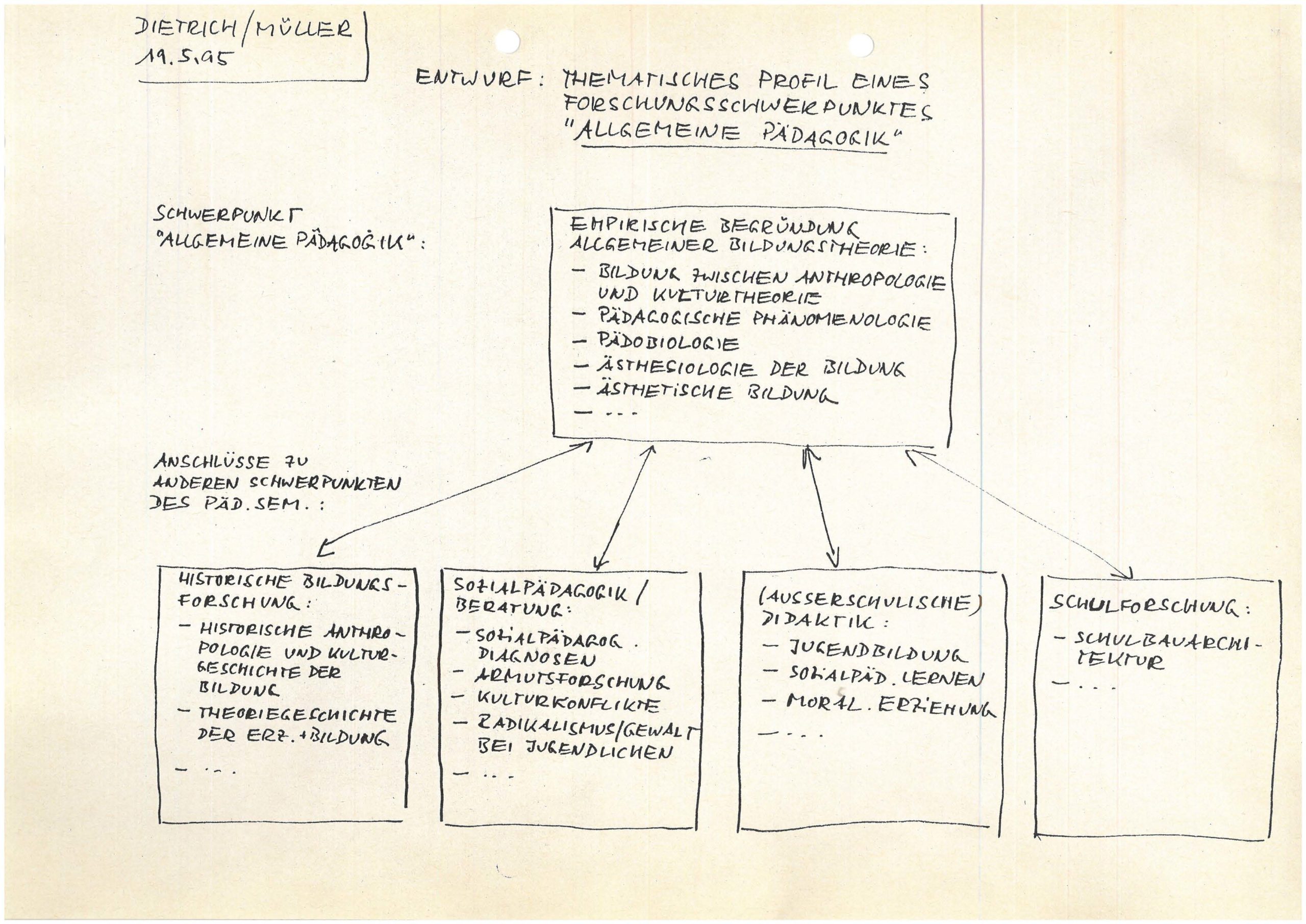

Handschriftlicher Entwurf von C. Dietrich und H.-R. Müller zum thematischen Profil eines Forschungsschwerpunktes „Allgemeine Pädagogik“

Aufgeführt sind empirische Begründungen allgemeiner Bildungstheorie (u.a. Bildung zwischen Anthropologie und Kulturtheorie) als Oberthema sowie daraus folgende Anschlüsse zu anderen Schwerpunkten des Pädagogischen Seminars.

Forschungsevaluation

In Reaktion auf ein Schreiben des Präsidenten vom 03.03.1995 stellt das Pädagogische Seminar A) die Forschung am Institut in den Jahren 1990-1994, B) tabellarische Übersichten sowie C) Entwicklungsperspektiven und Prognosen der Forschung am Pädagogischen Seminar dar. Die Darstellung der Forschung ist aufgeteilt in die Bereiche 1) Forschungsprofil, 2) Interaktion von Arbeitsgruppen, 3) Zusammenarbeit mit Einrichtungen…Continue reading Forschungsevaluation

Arbeitsgruppen im Rahmen der Selbstevaluation der Forschungstätigkeiten

In Zukunft müssen die Forschungsaktivitäten aufgrund der Selbstevaluation nach Arbeitsgruppen gegliedert werden. Mollenhauer schlägt folgende Arbeitsgruppen vor: 1) Historische Bildungsforschung, 2) Theorie der Pädagogik und der Bildung, 3) Pädagogische Phänomenologie, 4) Empirische Schul- und Unterrichtsforschung, 5) Sozialpädagogik, 6) Pädagogische Beratung.

„Schwundquoten“ im Fach Pädagogik

Die Studierendenanzahl im Magisterstudium im Fach Pädagogik sinkt im Studienverlauf um mehr als 50% erheblich höher als in den anderen Fächern des Fachbereichs Sozialwissenschaften. Mollenhauer listet Fragen und seine Gedanken auf, womit dies zu tun haben könnte.

Lehrveranstaltungsangebot für das WiSe 1995/96

Verteilung der Lehre über die Mitarbeiter*innen.

Umstrukturierung der Lehrveranstaltungen

Mollenhauer weist im Namen des Vorstands für das WS 1995/96 darauf hin, dass aufgrund der ungleichen Verteilung von Studierenden im Grund- und Hauptstudium folgende Änderungen bei der Planung vorgenommen werden: 1) eine allgemeine Vorlesung für alle Studienbereiche, 2) zwei Proseminare für jeden Studienbereich, mit jeweils dem Titel „Einführung in [z.B. Grundfragen der Pädagogik]“ und einer…Continue reading Umstrukturierung der Lehrveranstaltungen

Studierendendenbetreuung – Vorschlag eines Jour fixe

Mollenhauer schlägt vor, einmal im Monat mit allen Studienanfänger*innen einen Jour fixe – gesellig, locker, fachbezogen – zu veranstalten, um die fehlenden Tutorien ein wenig ausgleichen zu können. Zusätzlich regt er an, jede Lehrperson des Pädagogischen Seminars könne über zwei Semester ca. 4 Studienanfänger*innen betreuen, z.B. in Form monatlicher Treffen, damit die Betreuungslücke weiter reduziert…Continue reading Studierendendenbetreuung – Vorschlag eines Jour fixe

Prüfungsthemen im Hauptstudium am Pädagogischen Seminar

Liste der Prüfungsthemen aus dem Jahr 1993, die von Frau Lemmermöhle aktualisiert werden soll, indem die Dozent*innen ihr die jeweiligen Studienschwerpunkte sowie die Spezialgebiete mitteilen.

Mollenhauers Literaturempfehlungen für das Grundstudium

1) Texte, in denen pädagogische Themen erzählt werden, 2) Texte, in denen der pädagogisch interessierte Blick auf die Welt theoretisch differenziert und geordnet wird und 3) Texte, die die Sicht eines Autors auf ein möglichst großes Feld pädagogischer Fragen dokumentieren.

Göttinger Beiträge zur erziehungswissenschaftlichen Forschung

Die seminareigene Veröffentlichungsreihe „Göttinger Beiträge zur erziehungswissenschaftlichen Forschung“ lebte in der Anfangsphase von eingereichten Manuskripten, doch inzwischen ist das Gegenteil der Fall. Die bisher erschienenen Beiträge werden aufgelistet.

Doris Lemmermöhle arbeitet seit Anfang März 1994 am Pädagogischen Seminar

Um die weiteren Mitarbeiter_innen besser kennenzulernen, möchte sie am Tag und im Rahmen von Wulf Hopfs Geburtstagsfeier mit allen auf den Neuanfang anstoßen.

Berufung Dr. Doris Lemmermöhle-Thüsing

Ruf nach Göttingen auf eine C3-Stelle für Pädagogik

Mollenhauers Einladung zu seinem 65. Geburtstag

Mollenhauers Einladung zu seinem 65. Geburtstag im Pädagogischen Seminar inklusive Umtrunk und Buffet.

Mollenhauer Leserbriefe ZEIT und DLZ

Mollenhauer kommentiert einen Artikel von Rainer Winkel in welchem, laut Mollenhauer, die „emanzipatorische Erziehung“ bei der Erklärung von beklagenswerten Erscheinungen der gegenwärtigen pädagogischen Praxis in Anspruch genommen wird. Ein weiterer Leserbrief richtet sich an die Zeit und eine Folge von Artikeln von Claus Leggwie und Bodo Morshäuser.

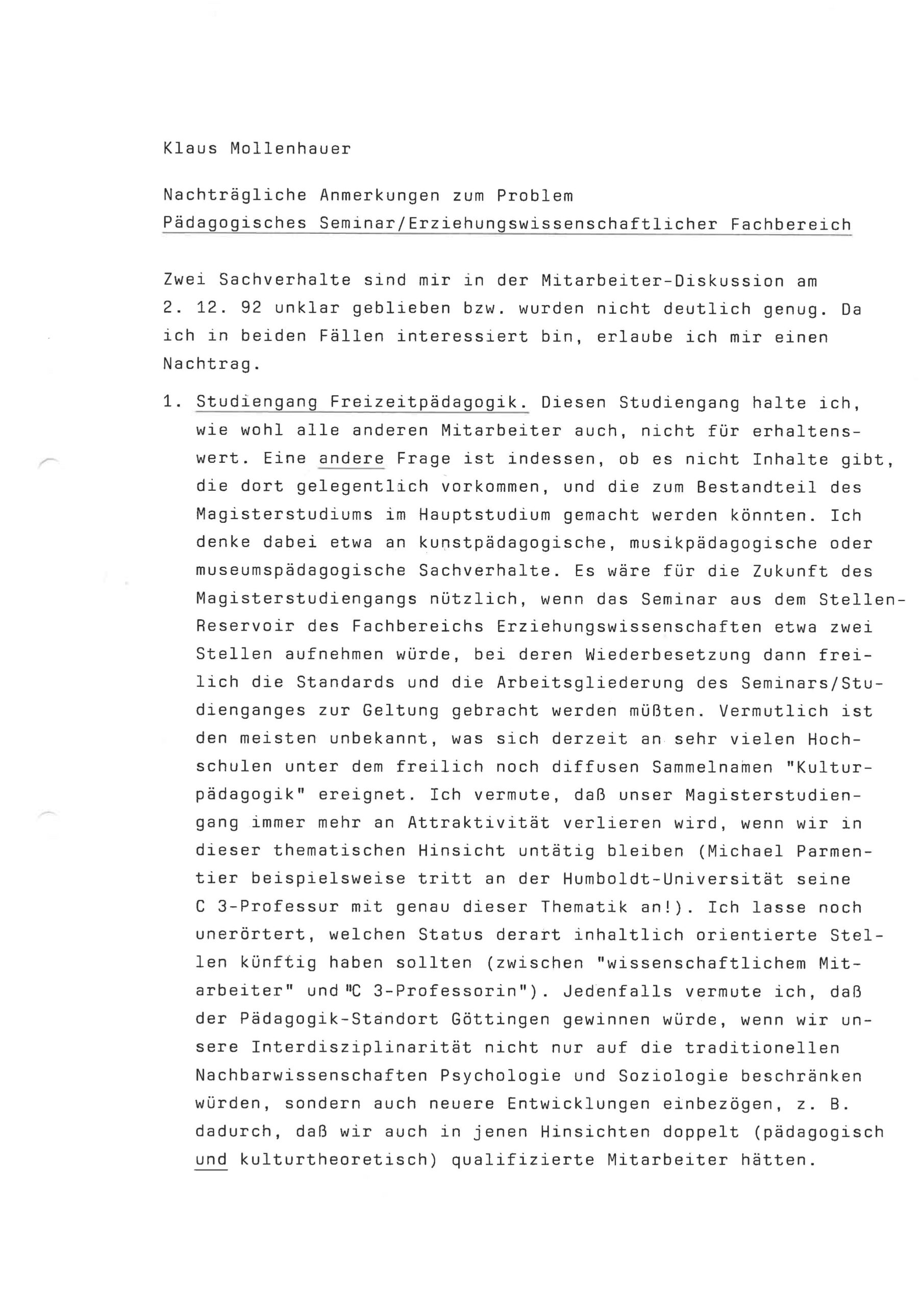

Anmerkungen zum Problem Pädagogisches Seminar und Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich

Inhalte: (1) Studiengang Freizeitpädagogik hält Mollenhauer, wie die anderen Mitarbeiter auch, für nicht erhaltenswert. Kunstpädagogische, musikpädagogische und museumspädagogische Sachverhalte daraus könnten zum Bestandteil des Magisterstudiums gemacht werden. (2) Größe und Stellenstruktur des Pädagogischen Seminars, Unklarheiten über die Bezeichnungen der Lehrgebiete, Mollenhauer plädiert gegen ein Groß-Insitut und für zwei pädagogische Seminare.

Baurat-Gerber-Straße 4-6 wird Sitz des Pädagogischen Seminars

Laut Vorlesungsverzeichnis der Universität Göttingen ist die Baurat-Gerber-Straße 4-6 Sitz des Pädagogischen Seminars vom Sommersemester 1990 bis zum Wintersemester 2012/2013. Der Umzug in die Baurat-Gerber-Straße 4-6 erfolgte seit dem 18.9.1989 etappenweise (vgl. Protokoll der Vorstandssitzung vom 4.9.1989; Archiv IfE: Protkollbuch „Vorstand Päd. Seminar“, unpag.)

Prüfungsordnung für die Magisterstudiengänge des Fachbereichs Sozialwissenschaften

Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung

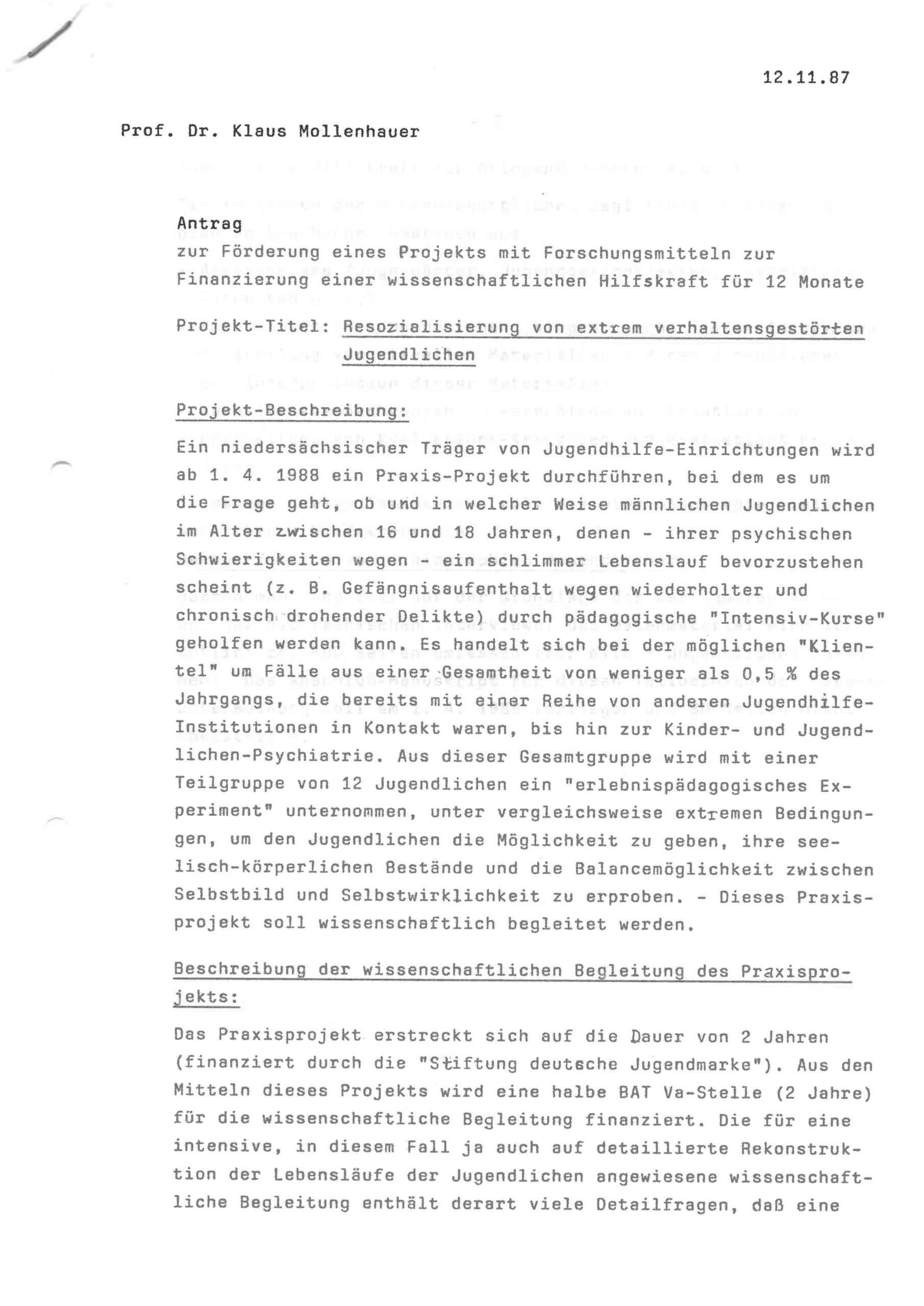

Forschungsprojekt Mollenhauer

Mollenhauer beantragt die Förderung des Projekts „Resozialisierung von extrem verhaltensgestörten Jugendlichen“, außerdem wird eine Projektbeschreibung dargelegt.

Fachbereichserhebung zu Situation und Perspektive des Faches Pädagogik

B. Fittkau bittet darum, die Situation des Faches Pädagogik zunächst fachbereichs- und universitätsintern möglichst überzeugend und offensiv darzustellen. Dafür werden den Mitarbeiter*innen 7 Fragenkomplexe gestellt, deren Beantwortung bis zum 03. Juli des Jahres erfolgen soll. Im Zuge dessen lädt Fittkau zu einer außerordentlichen Mitarbeiterversammlung zum Mittwoch, den 03.06.1987, im Hainholzweg ein.

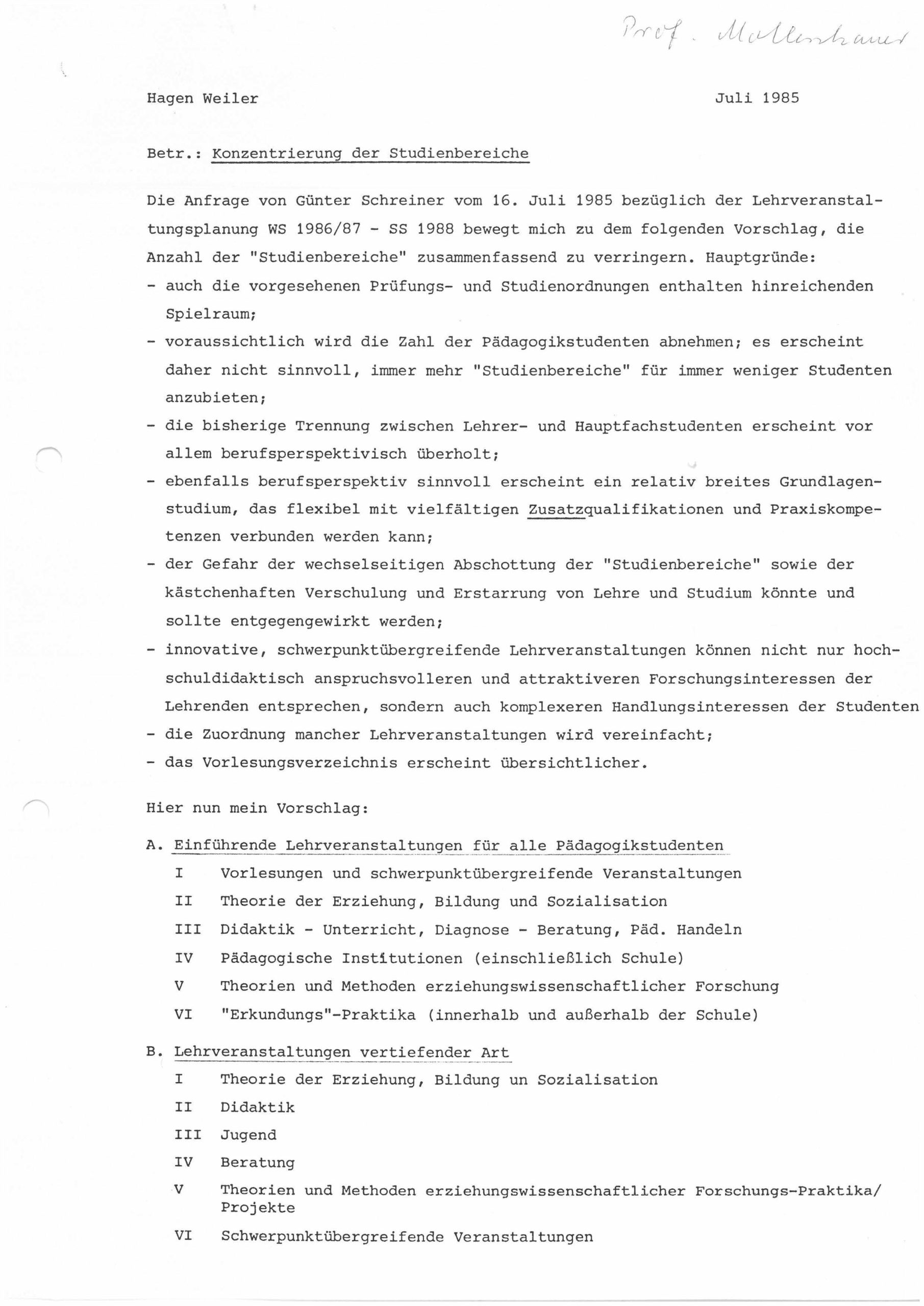

Konzentrierung der Studienbereiche

Vorschlag von Herrn Weiler, das Pädagogikstudium zu verändern, da u.a. die Zahl der Pädagogikstudenten abnehmen wird und die Trennung zwischen Lehrer- und Hauptfachstudenten vor allem berufsperspektivisch überholt scheint. Eine Erneuerung würde die Zuordnung der Lehrveranstaltungen vereinfachen und die Vorlesungsverzeichnisse übersichtlicher machen. Konkret schlägt er A) Einführungsveranstaltungen für alle Pädagogikstudenten sowie B) Lehrveranstaltungen vertiefender Art vor.…Continue reading Konzentrierung der Studienbereiche

Beantragung eines Lehrauftrages für Herrn Dr. Michael Parmentier

Mollenhauer beantragt einen Lehrauftrag für das Wintersemester 1985/86. Herr Dr. Michael Parmentier soll als Lehrbeauftragter für eine zweistündige Lehrveranstaltung mit dem Titel: „Bildungstheorien bei Freud und Piaget – ein Vergleich“ fungieren.

Mollenhauer wird ein Forschungsprojekt mit dem Thema „Struktur und Substanz von Freundschaftsbeziehungen vierzehnjähriger Jugendlicher“ durchführen.

Dies ist für den Zeitraum April 1985-März 1986 angesetzt und ist die Fortsetzungsstudie zu „Deutungsmuster und Definitionen problematischer Lebenssituationen von Jugendlichen“ aus dem Jahr 1982.

Nebenfachregelungen für den Magisterstudiengang

Protokollauszug der Studienkomissionssitzung zur Nebenfachregelung, die sich auf die Tischvorlage zur Sitzung der Senatsstudienkomission am 27.04.1982 bezieht.

Änderungen des Entwurfs der Magisterordnung am Fachbereich Sozialwissenschaften

Tischvorlage zur Sitzung der Senatsstudienkomission zu den beschlossenen Änderungen des Entwurfs der Magisterordnung am Fachbereich Sozialwissenschaften. Anlage 1 führt die Prüfungsfächer des Fachbereichs getrennt nach Haupt- und Nebenfächern auf, wobei Pädagogik in beiden Bereichen gewählt werden kann; Anlage 2 nennt je fachbezogen die Art und die Anzahl der Prüfungsvorleistungen sowie die Prüfungsleistungen für die Magisterzwischenprüfung.…Continue reading Änderungen des Entwurfs der Magisterordnung am Fachbereich Sozialwissenschaften

Geiststraße 11 wird zusätzlicher Sitz des Pädagogischen Seminars

Neben der Wagnerstraße 1, der Calsowstraße 73 und dem Hainholzweg 32 wird die Geiststraße 11 in der Nachfolge des Kreuzbergrings 24 laut Vorlesungsverzeichnissen der vierte Sitz des Pädagogischen Seminars, allerdings nur für das Wintersemester 1981/82 und das Sommersemester 1982. Danach verteilt sich das Pädagogische Seminar wieder auf die drei erstgenannten Sitze.

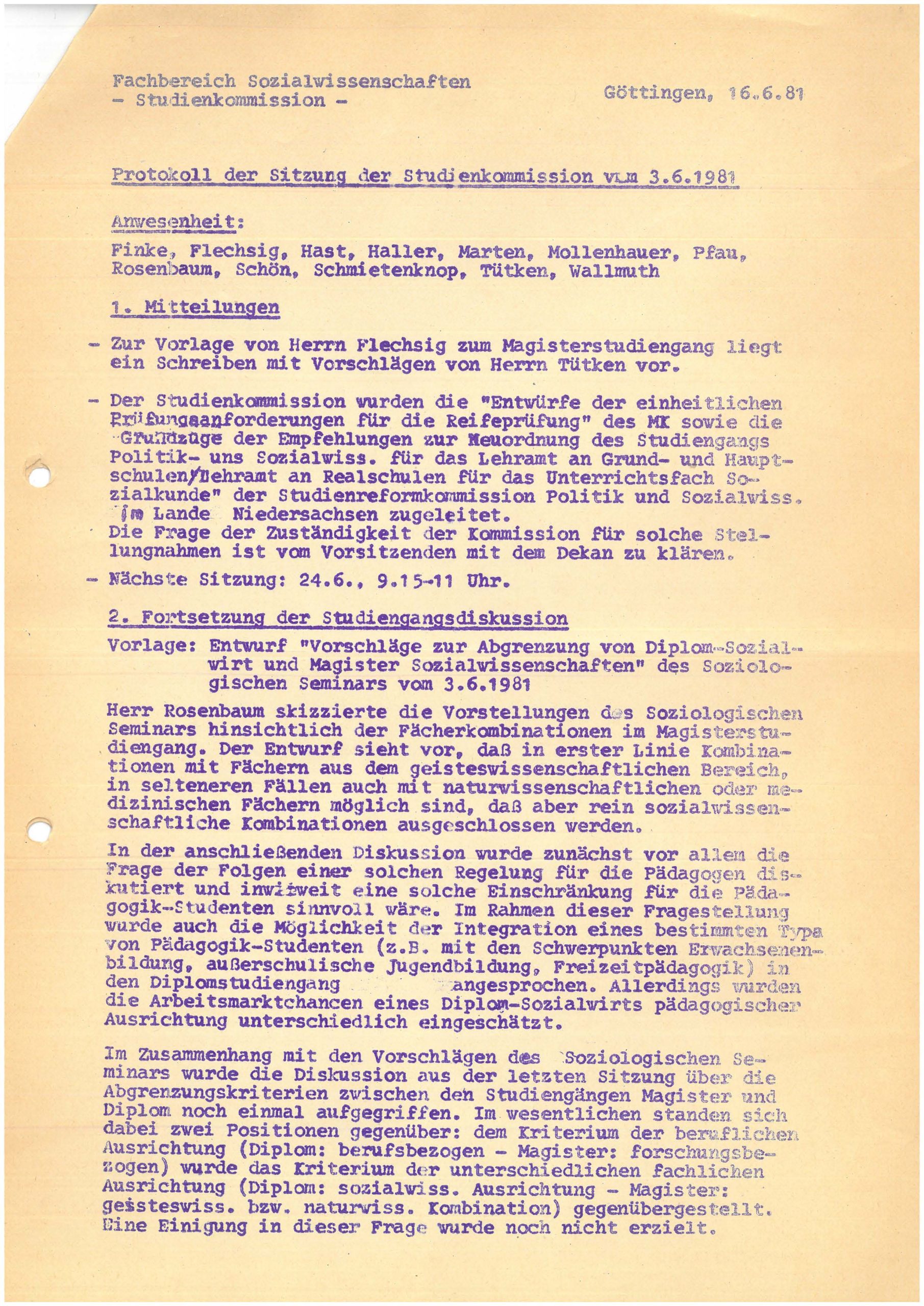

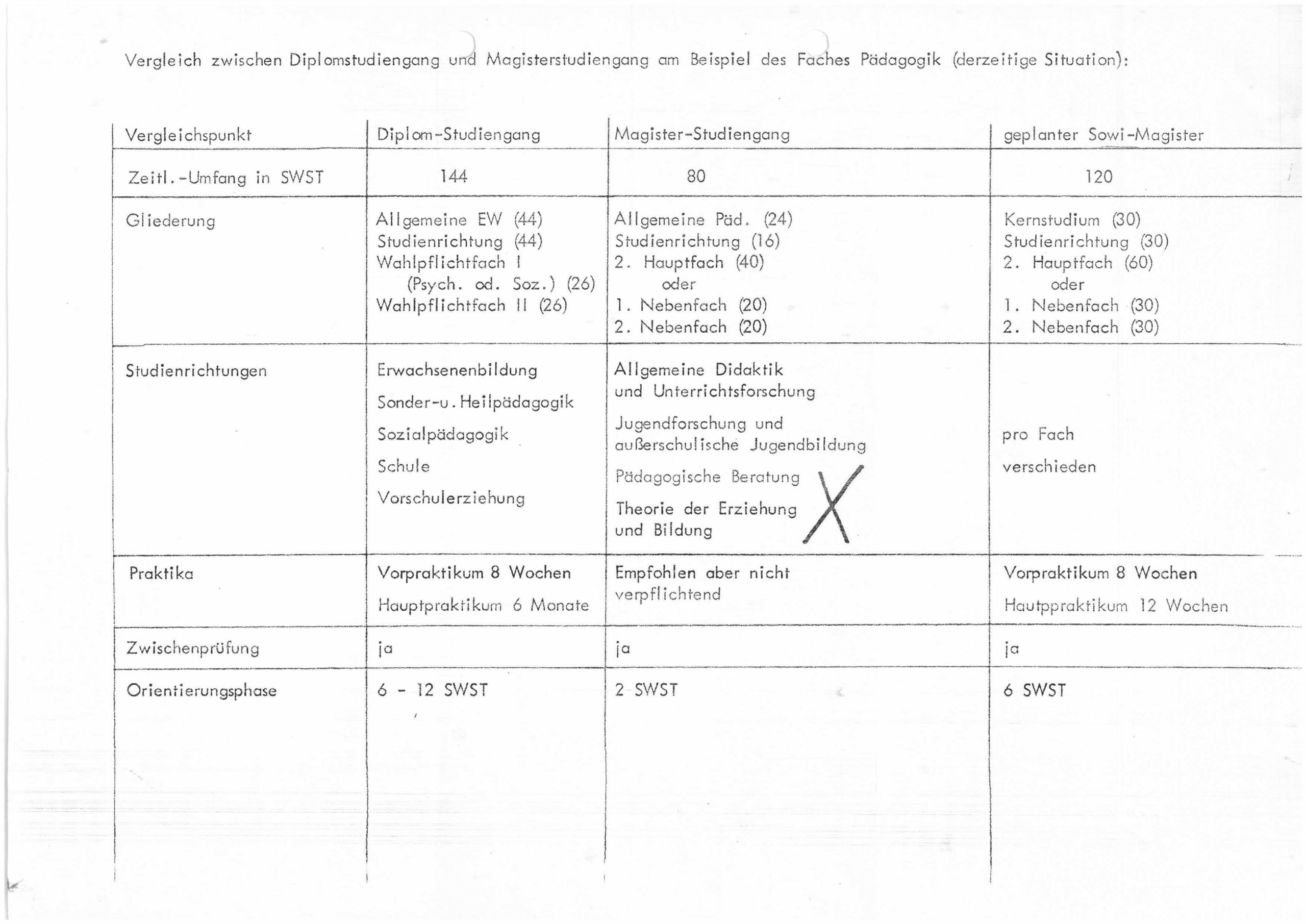

Die Studienkomission hat die Studiengangsdiskussion bzgl. Diplom-Sozialwirt (DS) und Magister Sozialwissenschaften (MS) auf der Grundlage eines Entwurfs des Soziologischen Seminars fortgeführt

Im Protokoll der Sitzung der Studienkommission vom 03.06.1981 wurde auf die Folgen für Pädagogen eingegangen, da der Entwurf für den MS primär geisteswissenschaftliche Fächerkombinationen vorsah und seltener Kombinationen mit den Naturwissenschaften oder der Medizin; außerdem waren rein sozialwissenschaftliche Fächerkombinationen nicht möglich. Für den DS wurde die Möglichkeit angeführt, bestimmte Pädagogikstudierende zu integrieren, bspw. mit den…Continue reading Die Studienkomission hat die Studiengangsdiskussion bzgl. Diplom-Sozialwirt (DS) und Magister Sozialwissenschaften (MS) auf der Grundlage eines Entwurfs des Soziologischen Seminars fortgeführt

Zukunft des Diplom-Studiengangs Sozialwissenschaften

Im Protokoll der Sitzung der Studienkommission vom 29.10.1980 ist festgehalten, dass infrage steht, ob der Diplom-Studiengang Sozialwissenschaften in der gegenwärtigen Art und Weise aufrecht erhalten bleiben soll. Damit geht die Frage einher, ob Hauptfach-Studiengänge eingerichtet werden sollen, z.B. in Pädagogik, und wenn ja, mit welchem Abschluss. Außerdem soll die Stellung der Studiengänge zueinander geklärt werden,…Continue reading Zukunft des Diplom-Studiengangs Sozialwissenschaften

Kreuzbergring 24 wird zusätzlicher Sitz des Pädagogischen Seminars

Neben der Wagnerstraße 1, der Calsowstraße 73 und dem Hainholzweg 32 gehört laut Vorlesungsverzeichnissen seit dem Sommersemester 1980 auch der Kreuzbergring 24 zum Pädagogischen Seminar.

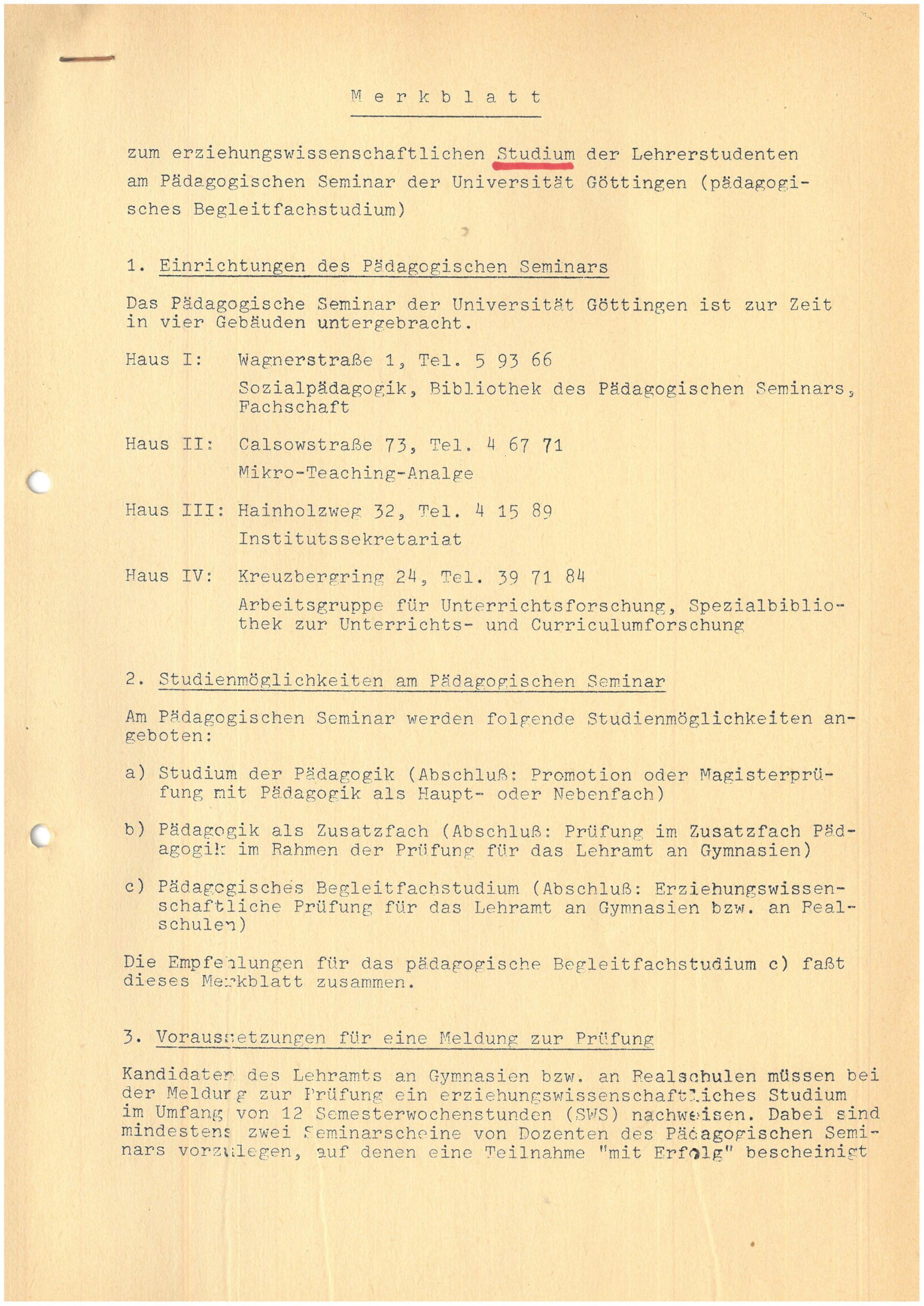

Merkblatt zum erziehungswissenschaftlichen Studium der Lehramtsstudenten am Pädagogischen Seminar der Universität Göttingen (pädagogisches Begleitfach)

Das Merkblatt umfasst folgende Punkte: 1) Einrichtungen des Pädagogischen Seminars, 2) Studienmöglichkeiten am Pädagogischen Seminar, 3) Voraussetzungen für eine Meldung zur Prüfung, 4) Empfehlungen zur Gestaltung des pädagogischen Begleitstudiums; Stufe 1) Einführungsphase, Stufe 2) Praktikumsphase, Stufe 3) Schwerpunktphase; 5) Prüfungen, 6) Liste der z. Zt. Prüfungsberechtigten (und deren Schwerpunkte)

Seminarausflug des Pädagogischen Seminars

Die Einladung zum Seminarausflug des Pädagogischen Seminars zum Donnerstag den 13. Dezember, 14.30 -20.00 Uhr.

Protokoll der Mitarbeiterversammlung vom 03.12.1979

„P.S. Die Fülle von Tippfehlern ist darauf zurückzuführen, daß bei meiner Einstellung zwar der Nachweis eines Großen Latinums aber nicht von Fertigkeiten im Maschinenschreiben verlangt worden ist.“

Protokoll der Mitarbeiterversammlung vom 12.11.1979

In der Mitarbeiterversammlung vom 12.11.1979 steht an 2. Stelle die Einschränkung des Rauchens auf der Besprechungsliste.

Das Pädagogische Seminar entscheidet sich mit knapper Mehrheit für eine Aufnahme in den Fachbereich Sozialwissenschaften

Im Zusammenhang der Erstellung eines Organisationsplans der Universität gem. §160 NHG (Gliederung in Fachbereiche mit wissenschaftlichen Einrichtungen (Institute und Seminare) und einer Zuordnung des Personals zu diesen Organisationseinheiten) wird im Wintersemester 1979/1980 im Pädagogischen Seminar intensiv und kontrovers über seine zukünftige Einbindung diskutiert. Ausgehend von der Lösung von der bisherigen Philosophischen Fakultät sind die beiden…Continue reading Das Pädagogische Seminar entscheidet sich mit knapper Mehrheit für eine Aufnahme in den Fachbereich Sozialwissenschaften

Fachbereichszuordnung des Pädagogischen Seminars

Es wird vorgeschlagen, dass die Fachgebiete der bisherigen Fachbereiche 1, 2 und 6 einen neuen Fachbereich bilden. Dementsprechend wird es abgelehnt, sämtliche Fachgebiete der Philosophischen Fakultät zu einem Fachbereich zusammenzufassen

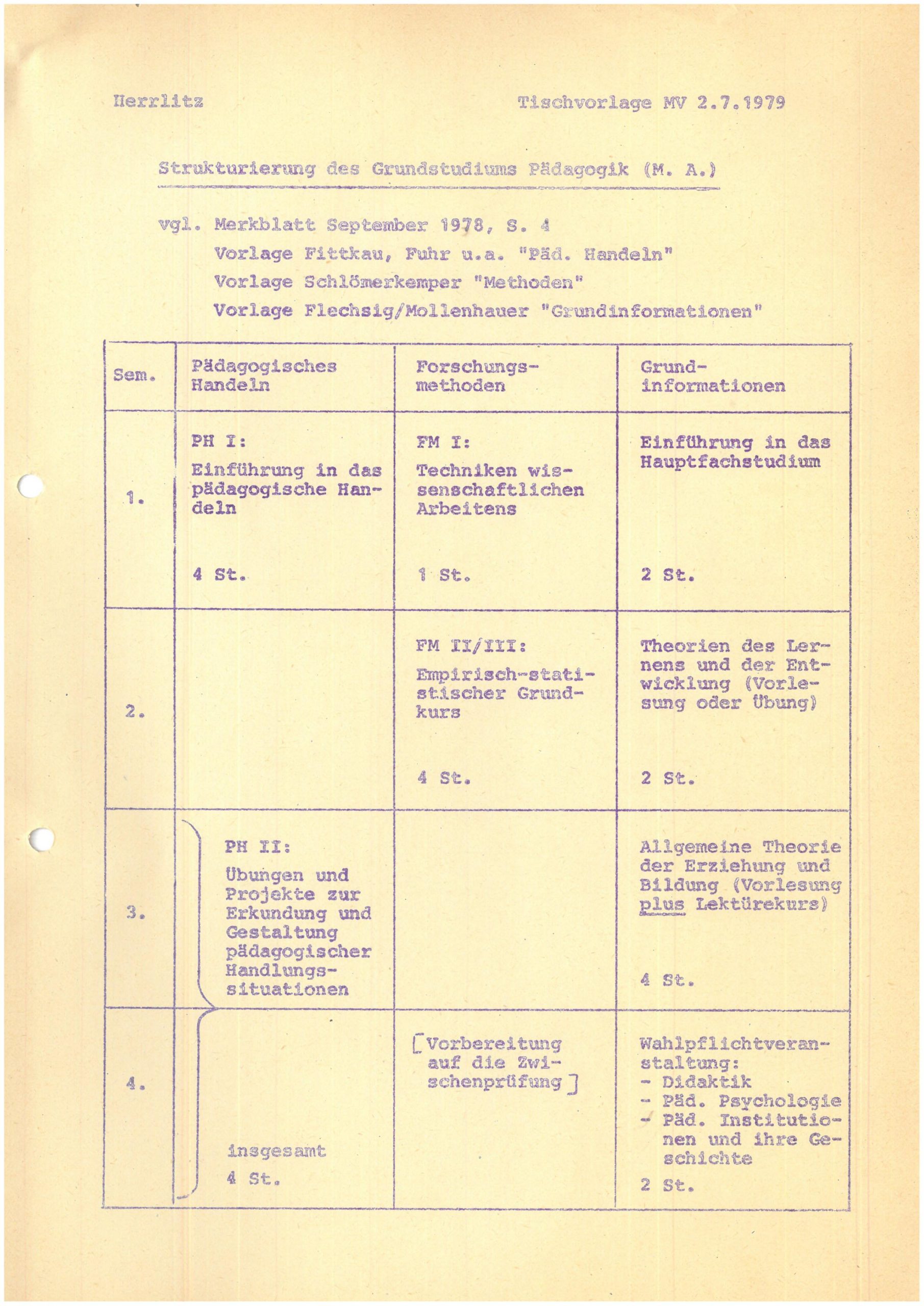

Strukturierung des Grundstudiums

Ein Stukturplan für den Masterstudiengang Pädagogik.

Verteilung der Prüflinge in der Prüfungspraxis im Begleitfach Pädagogik

Im Seminar ist die Verteilung der Prüflinge auf die Dozierenden unausgewogen. Zur Klärung der Gründe für die bestehende Varianz, wurde von Günter Schreiner ein Fragebogen entworfen. Die Auswertung soll es ermöglichen, ein praxisnahes Gespräch über Begleitfachprüfungen zu führen.

Erneut: Telefonrechnung

Die Telefonrechnung im Haus Calsowstraße hat sich inzwischen normalisiert. Eine Dunkelziffer von ca. 150,–DM (= Differenz zwischen Selbstangabe der Mitarbeiter und tatsächlicher Zählung) konnte nicht aufgeklärt werden. Eine technische Kontrolleinrichtung soll eingebaut werden.

Kontrolle der telefonischen Gesprächskosten aufgrund zu hoher Telefonrechnung

Flechsig leitet aufgrund der hohen Telefonrechnung im Februar, eine Kontrolle der Telefongebühren ein, da die Kosten vom Gesamtetat des Pädagogischen Seminars getragen werden. Zur Begutachtung der Telefonrechnungskosten sollen die Mitarbeitenden in einem Formular die Kosten der nicht privat geführten Telefongespräch auflisten.

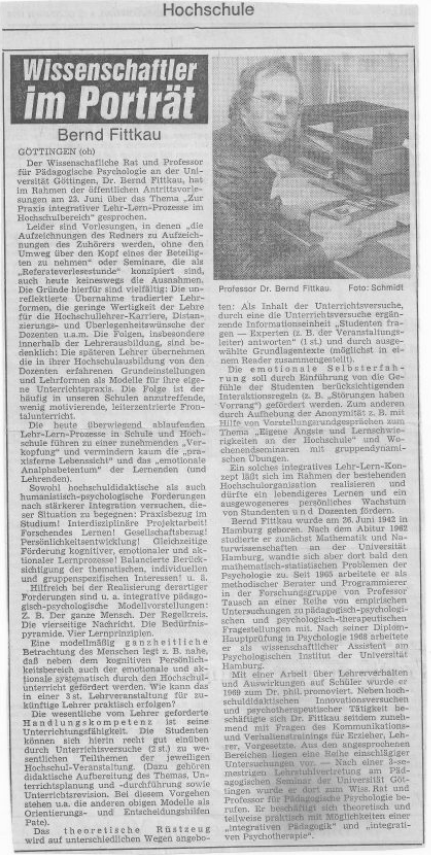

Vorlesungskommentare

Vorlesungskommentare zu verschiedenen Vorlesungsveranstaltungen von Dozierenden. Kommentiert sind die Vorlesungen: „Ausgewählte Themen der Pädagogischen Psychologie“, „Übung zur Vorlesung: Ausgewählte Themen der Pädagogischen Psychologie“, „Anleitung zur Planung und Durchführung empirischer Forschungsprojekte im Schul- und Erziehungsbereich“ von Fittkau. Weitere Kommentare zu den Veranstaltungen „Einführung in didaktisches Handeln“, „Arbeits- und Sozialformen des Unterrichts“ von Fuhr. Die Vorlesungen zu…Continue reading Vorlesungskommentare

Erneuter Aufruf zur rationalen Diskussion des „Buback-Nachrufs“

In einer Erklärung vom 20.Mai 1977 wird der Versuch unternommen, die Auseinandersetzung um den im Göttinger AStA-Organ veröffentlichten „Buback-Nachruf“ einer rationalen Diskussion zugänglich zu machen. Zur Vorbeugung verzerrter Darstellung in Massenmedien wird auf Ursachen von Unsicherheiten, Resignationen, Haß und Aggressivität unter weiten Teilen der Studierendenschaft hingewiesen.